202502放射線授業02 1年生2回目 2年生1回目、3年生1回目。

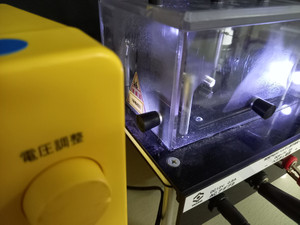

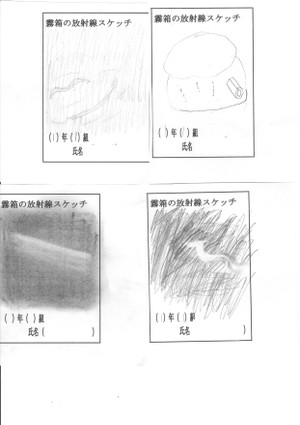

1年生は堆積岩観察とともに霧箱で放射線観察としてスケッチを行った。

放射線観察の動画はココ

2年生は霧箱での放射線観察と以下の4つの実験を行った。

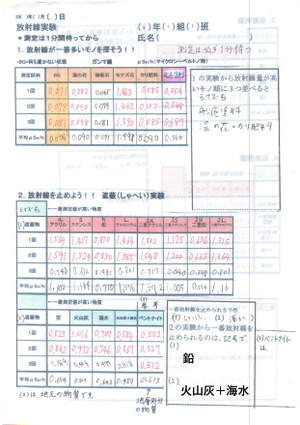

残念ながら放射線キットの返還期日までに理科の授業はこの1時間しか無かったので、

どの実験も3回するのではなく、1、2回は教師のデータで、1、2回だけして平均を求めるというやり方にした。結果的にぎりぎりであった。それに記録の仕方などがわかりやすかったようだ。

⑴特性実験セットの中で放射線が高い物質を探す。モナズ石であった。

⑵放射線遮蔽実験

①特性実験セットでの実験ということで、定番通り鉛が遮蔽力が高いということがわかった。

②学校のある桜島を形成している物質での実験ということで・空っぽの容器・火山灰のみ・海水のみ・火山灰+海水とした。この実験をしたのは、毎日のように測定している桜島の自然放射線量がなんとなく低い気がしていたので原因を探るためにやってみた。鉛よりも低くなると言うことに驚いていた。

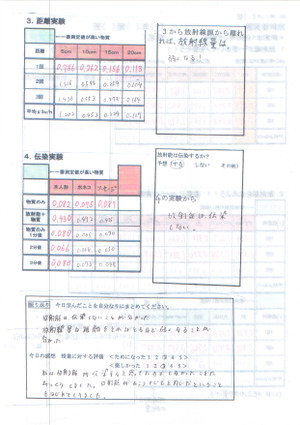

⑶距離実験 離れれば、離れるほど放射線量が少なくなることがわかる。

⑷伝染実験として木人形、水を含ませたスポンジ猫、ソーセージの3種類を調べた。今年から生物をイメージしやすい肉を入れてみた。予想では、みんな伝染すると考えていたが結果は「しない」であった。

3年生も霧箱での放射線観察と2年生同様の4つの実験を行った。

3年生は時間に余裕があったので、全部のデータを測定させて平均を出させた。とうぜん、この時間では終わらないので、次の時間、月曜日までワーク提出を延ばした。

2,3年生も放射線を見るのは初めてで、関心を持ってみていた。放射能の伝染実験は、放射能を受けると自分も放射能を発すると考えている生徒が多いと言うことがわかる。前任校でもそうだった。対象物に放射性物質がくっついたならば、放射線を発するのだが、放射線を浴びたくらいでは成らないと言うことに気付かせて放射線差別を無くしていきたい。

コメント